お知らせ 2026.02.01

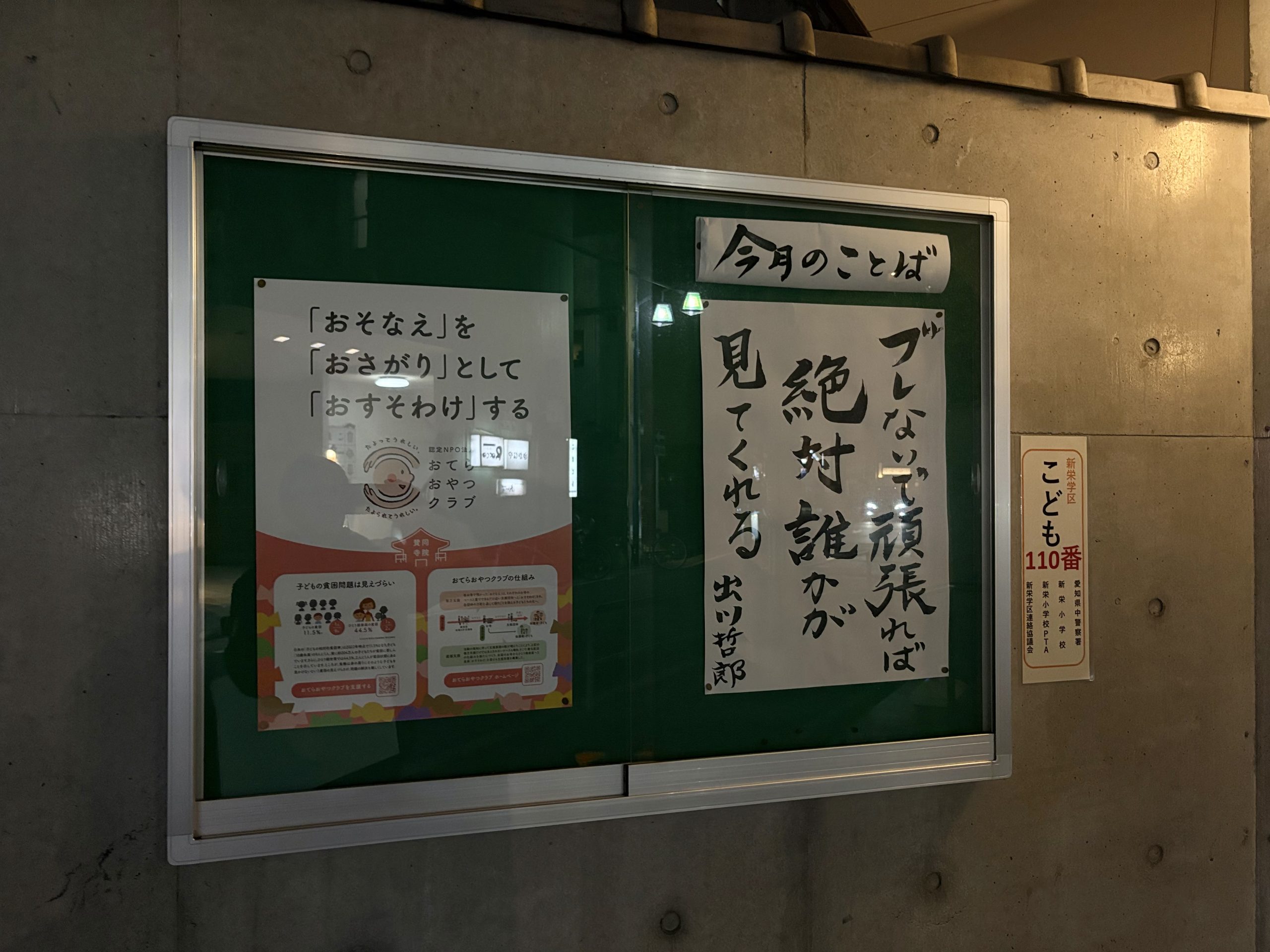

2月の掲示板

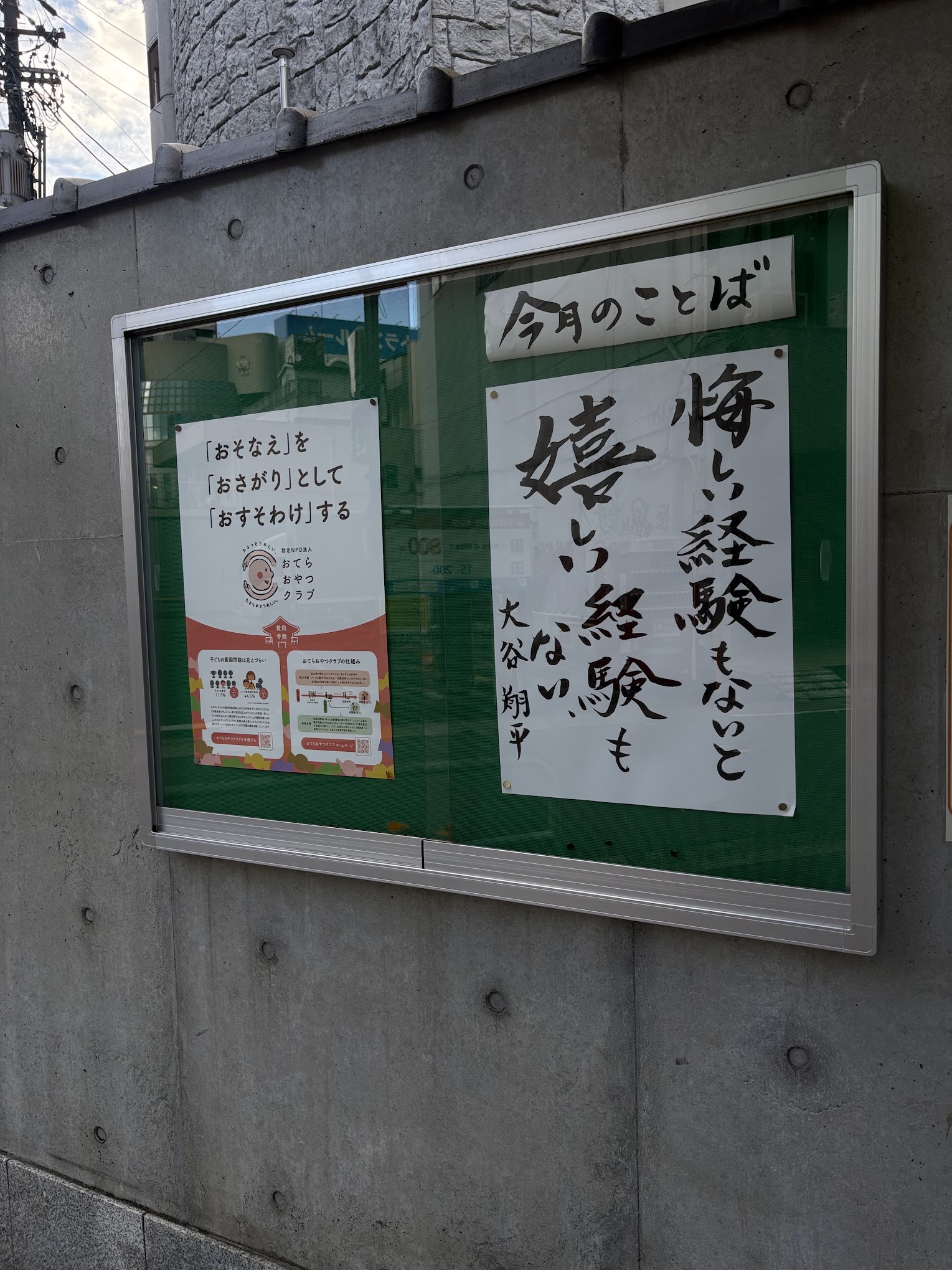

「ブレずに頑張れば、絶対誰かがみてくれる」

今月の掲示板は、出川哲朗さんの言葉です。

「どうせ誰も見ていない」「頑張っても意味がない」 ふとした瞬間に、そんな寂しさに襲われることはありませんか?

出川さんは、どんなに笑われても、泥にまみれても、自分の「一生懸命」を曲げない。その真っすぐな姿は、多くの人の心を掴んだのではないでしょうか。

浄土真宗では、阿弥陀さまという仏さまが「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」…すなわち、どんな時もあなたを「そのまま」見つめ、決して見捨てないと説いてくれます。

あなたがブレずに頑張っている時ももちろん、ブレてしまって、立ち止まっている時でさえも、です。

「絶対誰かがみてくれている」 その「誰か」とは、あなたを片時も離れず見守ってくださる仏さまのことかもしれません。でも他にもきっといるはず。

あなたは、決してひとりではありません。

その温かな眼差しに抱かれながら、今日を歩んでまいりましょう。

南無阿弥陀仏

#ひとりじゃない

#出川哲朗

#寺の掲示板

#頑張りすぎず

#そのままのあなたで